強迫癥屬于強迫型人格障礙嗎?

強迫癥是一種常見的焦慮障礙,以反復出現的強迫思維和/或強迫行為為特征。患者常常會陷入無休止的擔憂和困擾中,不得不通過執行特定的行為或儀式來減輕這種不安。這種疾病的癥狀嚴重影響了患者的日常生活和工作,給患者帶來了極大的痛苦和困擾。強迫癥屬于強迫型人格障礙嗎?

強迫癥的癥狀主要分為兩大類:強迫思維和強迫行為。強迫思維是指反復出現的、不受歡迎的、強烈的、令人痛苦的思想、沖動或心理圖像。這些思維往往與患者所關心的問題有關,如污染、傷害、疾病、死亡、宗教或性等。患者通常能夠認識到這些思維是不合理的,但卻無法控制它們的出現。強迫行為是指患者為了減輕強迫思維帶來的焦慮和不安而反復執行的行為或儀式。這些行為往往具有一定的規律性和儀式性,如反復洗手、檢查、計數、整理或尋求保證等。

強迫癥的病因尚不完全清楚,目前認為可能與遺傳、神經生化、心理社會等因素有關。研究表明,強迫癥有一定的家族聚集性,遺傳因素在發病中起著重要作用。神經生化研究也發現,強迫癥患者的大腦中某些神經遞質水平異常,如5-羥色胺水平降低,可能與疾病的發生有關。此外,心理社會因素在強迫癥的發病中也起著重要作用,如生活事件、家庭環境、教育方式等。

強迫癥的治療主要包括藥物治療和心理治療。藥物治療主要是針對大腦中5-羥色胺水平的異常,常用的藥物有選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑(SSRIs)和三環類抗抑郁藥等。心理治療主要包括認知行為療法(CBT)和暴露反應預防(ERP)。認知行為療法旨在幫助患者認識和改變不合理的思維和行為,提高應對焦慮的能力。暴露反應預防則是讓患者暴露在引起焦慮的情境中,逐漸適應并減少不必要的強迫行為。

強迫癥是一種常見的焦慮障礙,以反復出現的強迫思維和/或強迫行為為特征。其病因可能與遺傳、神經生化、心理社會等因素有關。強迫癥的治療主要包括藥物治療和心理治療,其中認知行為療法和暴露反應預防是常用的心理治療方法。通過積極的治療,許多患者能夠有效地控制癥狀,提高生活質量。

強迫型人格障礙是一種以過分追求完美、秩序、控制和細節為特征的人格障礙。患者往往對規則、清單和安排有著極高的要求,對細節過分關注,難以適應變化和不確定性。這種人格障礙與強迫癥有著相似的癥狀,如過分清潔、檢查、組織和計數等,但它們之間有著本質的區別。

強迫型人格障礙與強迫癥的區別主要表現在以下幾個方面:

1.病因:強迫癥是一種焦慮障礙,其病因可能與遺傳、神經生化、心理社會等因素有關。而強迫型人格障礙的病因尚不完全清楚,目前認為可能與遺傳、家庭環境、教育方式等因素有關。

2.癥狀:強迫癥的癥狀主要表現為強迫思維和強迫行為,患者能夠認識到這些癥狀是不合理的,但卻無法控制。而強迫型人格障礙的癥狀主要表現為過分追求完美、秩序、控制和細節,患者往往認為這些行為是合理的,甚至可能為此感到自豪。

3.治療:強迫癥的治療主要包括藥物治療和心理治療,其中認知行為療法和暴露反應預防是常用的心理治療方法。而強迫型人格障礙的治療主要依賴于心理治療,如認知行為療法、精神分析和人際治療等。

4.預后:強迫癥經過積極治療,許多患者能夠有效地控制癥狀,提高生活質量。而強迫型人格障礙的治療效果相對較差,患者往往需要長期的心理治療和支持。

強迫癥和強迫型人格障礙雖然有著相似的癥狀,但它們之間有著本質的區別。強迫癥是一種焦慮障礙,以反復出現的強迫思維和/或強迫行為為特征,而強迫型人格障礙是一種人格障礙,以過分追求完美、秩序、控制和細節為特征。因此,強迫癥并不屬于強迫型人格障礙。

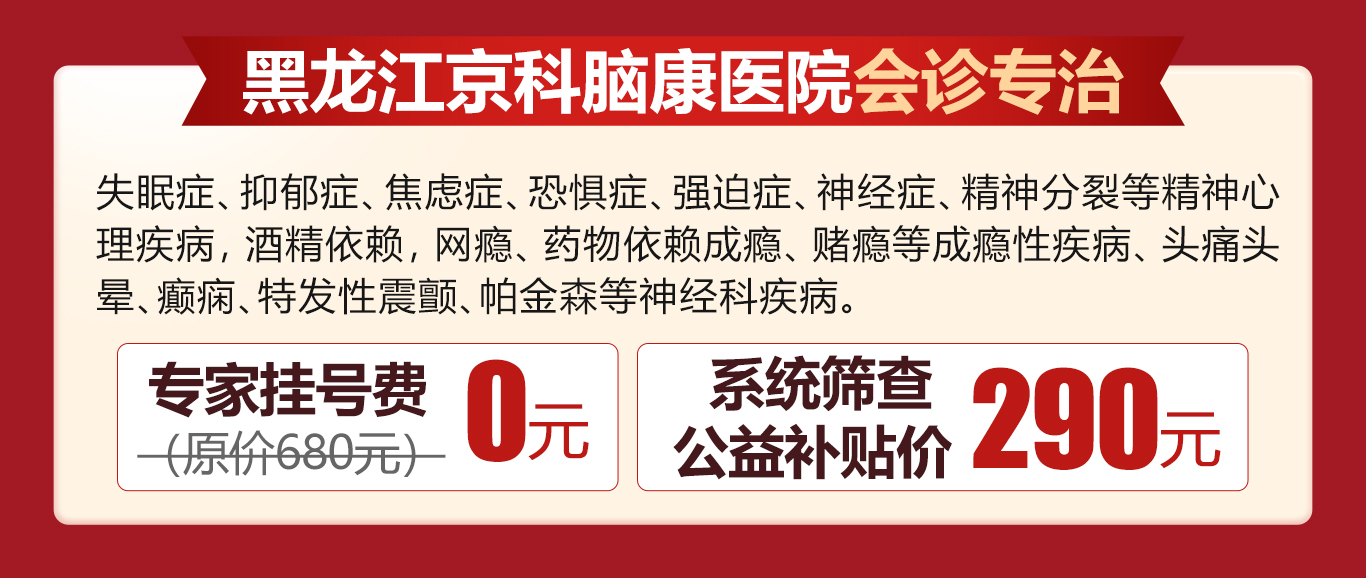

圖文內容整理來源網絡,如有侵權請聯系刪除。如果您有關于【戒酒、戒癮、抑郁癥、失眠癥、心理咨詢、焦慮癥、精神障礙、精神分裂、神經衰弱、神經官能癥、植物神經紊亂、恐懼癥、強迫癥、躁狂癥、躁郁癥、雙相情感障礙、心理障礙、情緒障礙、睡眠障礙、社交障礙、妄想癥、癔癥、酒精精神障礙、創傷性應激障礙、軀體化障礙、戒網癮、疑心病、神經衰弱、恐懼癥、癲癇、頭暈頭痛、眩暈暈厥、耳石癥、面神經痙攣、面癱、眩暈癥】等方面問題可以點擊在線免費咨詢或預約掛號。